※本記事はプロモーションを含んでいます。

注文住宅を建てたいと考えているけど、総額ってどれくらいなのかな?

注文住宅ってどんな費用がかかるの?

注文住宅を建てたいと思っている方や、建売住宅と悩んでいる方はこのような疑問があると思います。

たしかに、

- 注文住宅はコストがかかるから高い

- 低収入世帯には注文住宅はムリ!

- 一から全部決めなきゃいけないから大変…

なんて意見もありますし、「ウチは注文住宅はあきらめよう…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

実際にわが家は、低収入世帯のため「注文住宅で建てられるわけがない」「建売住宅で探そう!」と決めていました。

ですが結果的に、注文住宅で家を建てることになったのです。

そこで今回は、わが家が注文住宅を建てたときの実際の総費用を公開します。

結論として、注文住宅の所要資金の全国平均額は

- 注文住宅 3,717 万円

- 土地付注文住宅 4,694 万円

となっています。

- わが家の注文住宅は 3,200万円でした。

注文住宅にかかる総費用は、

- ハウスメーカー・工務店

- 土地があるか?ないか?

- 家の広さ

- 何階建てか?

- 間取り・仕様にどれだけこだわるか?

などによっても様々です。

そのため費用を比較することはできませんが、実際にどれくらいかかり、どんな費用がかかるのか?の疑問についてはこの記事を読めば知ることができます。

内訳・金額も細かく公開しているため、注文住宅に限らずマイホーム購入を検討している方は、参考にしてもらえると嬉しいです。

- 希望の注文住宅を安く建てられる!

- 理想の間取りがネットで見つかる!

- 営業マンと話すのが苦手な方におすすめ!

【PR】タウンライフ家づくり

Contents close

注文住宅の総費用

まずはじめに、注文住宅の所要資金の全国平均額をみていきましょう。

土地の費用と建築費用の目安は、住宅金融支援機構が公表している2022年度「フラット35利用者調査」のデータを参考にしています。

2022 年度 フラット35利用者調査結果

- 注文住宅 3,717 万円

- 土地付注文住宅 4,694 万円

- 建売住宅 3,719 万円

住宅金融支援機構のデータによると、

- 注文住宅の所要資金の平均額

「3,717 万円」前年比+145万円 - 土地付き注文住宅の所要資金の平均額

「4,694 万円」前年比+239万円

この所要資金に加え、マイホームを購入するときは諸経費・諸費用が別でかかる場合があります。

物件価格の約10~12%程度は必要になると考えておきましょう。

地域・エリアや設備・工事内容などで違いはあります。

ですが、ひとつの目安として注文住宅を取得するときにかかる費用の総額は、4,000万円~4,900万円程度必要だと覚えておきましょう。

また、前年より注文住宅の所要資金が100万円以上増加傾向のあるため、今後も所要資金が高くなる可能性はおおいにあります。

少しでもお得に注文住宅を購入したい方は、なるべく早めに動き始めることをおすすめします。

まずは自宅でできる、カタログ請求や間取りプランをもらう方法がおすすめです。

- 希望の注文住宅を安く建てられる!

- 理想の間取りがネットで見つかる!

- 営業マンと話すのが苦手な方におすすめ!

【PR】タウンライフ家づくり

実際の注文住宅の総費用

それでは、先ほどの全国平均額を参考にしながら、わが家の実際の総費用をみていきましょう。

- 土地付き注文住宅の全国平均費用

➡「4,694 万円」 - わが家の注文住宅総費用

➡「3,200万円」

全国平均費用に比べると、1,000万円以上安い価格になりました。

その理由としては、

- 家の広さ

- 設備が標準仕様

- インスタみたいなオシャレ感はない

- オプションを削りまくった

- 建てた時期がよかった

- 月々のローン返済額を最重要視した

などがあげられます。

全国平均額と比べて安い価格ではありますが、住宅の仕様もそれなりのもです。

こだわりの間取り・流行りの仕様などはないため、この価格で建てられたのだと思います。

- 総費用 3,200万円

- 土地価格 1,480万円

- 建物工事費 1,262万円

- 追加工事費 343万円

- 諸経費 196万円

- 値引き -80万円

※千円以下は切りあげています。

この注文住宅を建てたのが、2019年~2020年1月の間でした。

契約・引っ越しが完了した直後、世界的に新型コロナが大流行を始めたのです。

そのため、納期の遅れ・原材料不足・とまらない物価高の影響を大きく受ける前だったため、比較的安くで購入できたのかなと感じています。

また、消費税が「5%➡8%」・「8%➡10%」に増税していた時期でもあり、住宅を取得することで国からの給付金を受け取ることができました。

給付金についても、記事の後半で解説しているため参考程度に読んでみてください。

それではそれぞれの費用についてくわしく解説していきます。

建物本体価格

まずは建物本体にかかった費用です。

- 関東地方

- 土地も購入(旗竿地)

- 二階建ての3LDK

- 延床面積 約23坪

わが家が注文住宅を建てたエリアは、関東地方です。

2023年の一戸建ての相場は、3LDK~4LDKで「約4,000万円」でした。

中古や建売物件も含まれていますが、それでも平均4,000万円は高いなと感じます。

実際のわが家の建物価格は「1,490万円」でした。

- 本体工事 1,234万円

- 工事諸経費 140万円

- 水道加入・局納金 20万円

- ガス配管工事費 33万円

- 設計・確認申請料 63万円

合計 ➡ 1,490万円

ここに「追加工事費」「外構費」を足すと

➡ 1,552万円になります。

注文住宅の所要資金の平均額は「3,717 万円」なため、わが家のように1,000万円代の住宅は、ローコストな住宅といえます。

23坪と狭い・標準設備・なるべく予算を抑えるを徹底したため、この価格になりました。

月々のローン返済額を増やしたくなかったため、がんばって予算を削りました(涙)

土地価格

わが家は土地も一緒に購入しました。

- 面積 約32坪(115㎡)

- 土地価格 14,800,000円

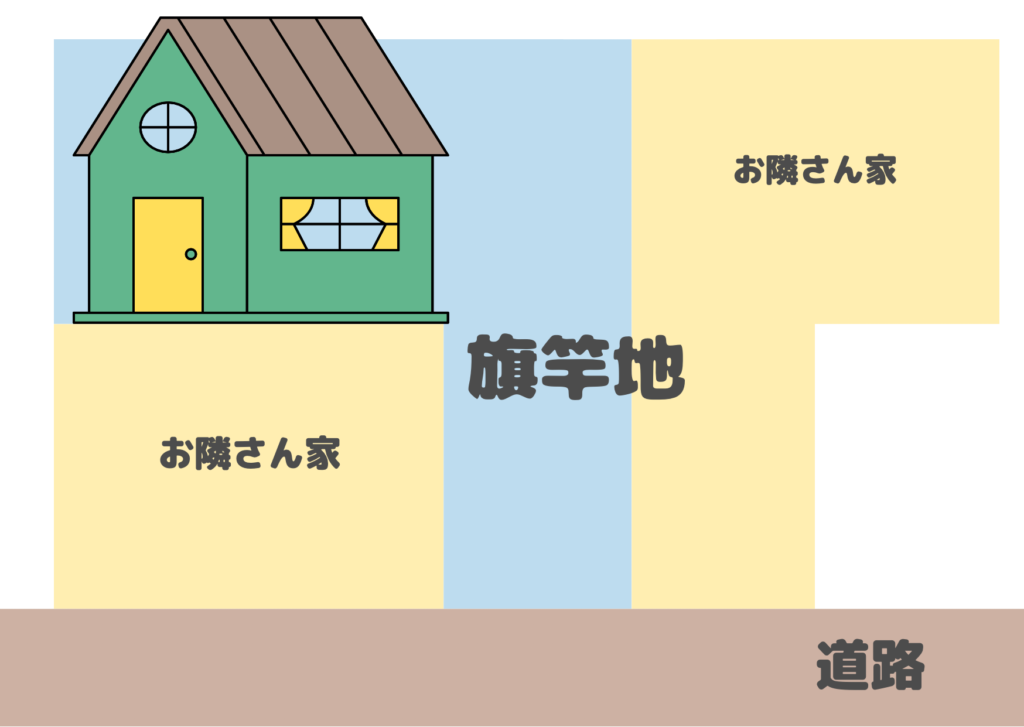

わが家の土地は、都市部のほうではよく見られる「旗竿地」です。

旗竿地とは「竿につけた旗」のような形状をしている土地のことです。

道路に接する出入り口部分(間口)が細いという特徴があるため、奥まった部分の敷地に建物を建てるのが一般的です。

また、周辺の相場より安いケースが多いため、予算を抑えたい方にはおすすめの土地です。

わが家の旗竿地も、前にある整形地より300万円ほど安くで購入できました。

追加工事・外構費

次に追加工事(オプション工事)・外構費の内訳を解説します。

注文住宅を建てるにあたり、ここが唯一予算を削れるポイントでした。

追加工事費 ➡ 340,000円

- 玄関照明➡センサーライトに変更

13,000円 - キッチン標準装備➡ランクアップ

45,000円 - 洗面台標準装備➡ランクアップ

37,000円 - カップボード追加

184,000円

その他、コンセント追加・配線・照明変更など細々したオプション工事をしました。

キッチンのカップボードが高すぎて、ギリギリまで悩みましたが一生使うものだと覚悟を決め、お願いすることにしました。

わが家の外構費用は、あまり参考にならないくらい費用を抑えました。

外構費用はローンではなく、直接振り込む必要があったため、必要最低限になってしまったのです。

| 鋤取 | 31,000円 |

| 残土処分費 | 38,000円 |

| 防草シート | 66,000円 |

| ポスト・表札取り付け | 10,000円 |

| コンクリート | 56,000円 |

| 見切りインター | 27,000円 |

| その他 | 27,000円 |

| 諸経費 | 25,000円 |

| 総費用 | 280,000円 |

自分たちではむずかしい、防草シート・コンクリートはプロにお願いしましたが、

- 砂利

- ウッドデッキ(簡易的)

- 芝

- 用具入れ

- 家庭菜園の畑

などは、夫の趣味でもあったためホームセンターに通い、1年かけて庭を完成させました。

最初の見積りでは「50万円」以上だったのですが、色々と削り「28万円」という、心配されるほどの外構費になってしまったのです…

諸経費

続いて諸経費の内訳です。

諸経費については必要経費ですが、決して安いとはいえません。

また、住宅ローンの保証料にについては、銀行によって保証料の金額が変わったり、保証料を払わなくていい銀行もあります。

そのため住宅ローンの銀行を選ぶ際に、保証料はどれくらいなのかチェックしてみるのもよいでしょう。

- 契約印紙税 4万円

(土地・建物・銀行) - 登記費用 65万円

- 建物表示登記 9万円

- 融資手数料 6万円

- 保証料 93万円

- 火災保険料 10万円

- その他 10万円

合計 ➡ 約196万円

間取りやオプションと違って削ることができない費用のため、マイホームを検討中の方はどんな項目があるのか知っておきましょう。

家電・家具購入費用

わが家は予算削減のため、リビング用エアコン以外の新たな家電は購入しませんでした。

ほかの家電は、アパート時代に使っていた小さめの家電たちを新居に連れていったのです。

新居に合わない家電もありましたが、背伸びしている状況ではなく使えるものはそのまま使うことにしました。

- リビング用エアコン

➡24万円 - カーテンレール・ブラインド

➡10万円(ニトリ) - テレビ台

➡3万円 - ダイニングテーブル・イス

➡5万円 - 本棚

➡1万円 - 小さいソファー

➡1万円

など、必要最低限のものは新たに購入しました。

火災保険の費用

火災保険の費用は諸費用に含まれていますが、詳細を説明します。

火災保険は、ハウスメーカーが紹介してくれた保険会社に加入しました。

- 保険期間➡5年

- 耐火基準➡該当なし

- 建物構造➡木造

- 地震保険なし

- 家財保険なし

※入ったほうがいいです!

いざというときに大切な家財保険に入らなかった理由は、家電や家具をほとんど新調しなかったためです。

今持っている家財(特に家電)にはあまり価値がないと思い、家財保険を削ってしまいました。

家財保険の重要性をわかっていなかったことも一因です。

その後、生活していくうちに家電が増えたり、買い替えたりしたため、家財保証に追加で加入しました。

注文住宅を購入するときのチェックポイント

注文住宅は、建売住宅と違って家の間取り・仕様・外壁・外構などを好みに合わせてひとつひとつ選ぶことができます。

自分たちの理想の家ができるメリットがある反面、一からすべてを決めていくのは想像以上に労力がいります。

すべてが予算内にいけば、それほど幸せなことはありません。

ですが、たいていの家庭には予算があり、自分好みの家をつくると必ず予算がオーバーしてしまうのです。

間取りや設備を妥協したり、最初の予算よりだいぶオーバーしたローンを組んでしまうなど、家づくりはなにかとハプニングが起こります。

建てたあとに、「やっぱりこうすればよかった」「このローン返済だと生活が苦しくなる」など、後悔する方やマイホームブルーに陥る方も多いのが現状です。

注文住宅を建てるにあたり、どんなに知識を増やし、下調べしても完璧な家を1回で建てるのはむずかしいのです。

それでも少しでも納得のいく家・お気に入りの家をつくるために気をつけておきたいチェックポイントを解説していきます。

- 予算を決める

- 優先順位を決めておく

- 国の補助金などを調べる

- ハウスメーカーを複数社比較する

予算を決める

まずは予算の上限をしっかり決めておきましょう。

「人生で一番高い買い物」といわれることも多いマイホームのため

- 自分たちが納得した家を建てたい…

- 注文住宅だからこそ理想のマイホームにしたい…

その気持ち痛いほどわかります。

ですが長く住み続ける家だからこそ、予算もとても大切になってくるのです。

まずは借りられる額ではなく返せる額をしっかり確認しましょう。

注文住宅の予算を決めるときに、大きく分けて「年収から予算を決める方法」と「月々の返済額で予算を決める方法」があります。

住宅ローンで後悔しないためには、無理のない月々の返済額を決めることがとても大切です。

理想である年収の25%を月々の返済額に換算すると、「年収×25%÷12ヶ月」となります。

年収350万円であれば、年収350万円×25%÷12ヶ月=73,000円

毎月の支払額を25%以内(できれば20%)に設定し、借入可能額をシミュレーションしてみましょう。

わが家は年収が低いため、年収ではなく月々の返済額の上限を決めて予算を組みました。

が、無理のない水準の25%を超えています…↓

返済比率(%)=年間のローン返済額 ÷ 年収 × 100

わが家の返済額

➡(78,680円×12)÷3,500,000×100=26.9%

そのため月々の返済額を絶対あげたくなかったため、オプションも削り・広さも狭め・どうにかがんばって予算内の間取りにしたのです。

こだわりやオシャレな間取りや仕様にはできませんでしたが、月々の返済額が上がるよりは良かったと後悔はしていません。

住宅ローンの返済額で家計が圧迫されては、せっかくのマイホームを楽しめなくなってしまいます。

希望通りの間取りにしたとき、予算を超えそうになったらまずいったん冷静になりましょう。

- 他で削れる部分はないか?

- 本当に必要なオプションか?

- 見栄や憧れで決めていないか?

なるべく最初に決めた予算を超えないように努力してみましょう。

優先順位を決めておく

予算が決まったら、注文住宅をつくる上で間取りや設備の優先順位はなにか?を家族で話し合っておきましょう。

- 土地や場所が最重要

- 広さ

- 機能的な間取り

- デザイン

- 外構

というように、予算を超えそうになったときに削る優先順位をつけておくと、予算が大幅に超えることを防ぐことができます。

何を優先するかは、夫婦で考えが違うこともあるためケンカの原因になります。

いつまでも決着がつかないこともあるかもしれませんが、マイホームを建てたあとに後悔しないためにも事前に話し合えることはとことん話し合っておましょう。

ハウスメーカーを複数社比較する

注文住宅を検討している方は、複数のハウスメーカーを比較することをおすすめします。

- ハウスメーカーの特徴を知り、自分たちの理想のマイホームと合っているか?

- 希望の予算で建てられるのか?

- アフターサービスはしっかりしているか?

など1社だけの見積りだと、理想のハウスメーカーと出会える可能性は少ないからです。

でも色々なハウスメーカーのHPを調べたり、住宅展示場に足を運ぶのは大変ですよね。

そんな方におすすめなのが「カタログ請求」です。

- 家にいながらハウスメーカーの比較ができる

- 自分の理想の家がイメージできる

- 実際に見に行きたい展示場の候補を絞れる

- 知らないハウスメーカーや工務店を知ることができる

カタログ一括請求は、ネットからの申込みで複数社のカタログが自宅に届きます。

そのため、住宅展示場の営業マンの話を長々と聞くこともなく、一つ一つハウスメーカーのサイトを調べ資料請求することをする必要もありません。

家づくりで大切な情報収集を、時間や手間をかけずに家にいながらできるからです。

一番うれしいのは、完全無料でできることです。

理想の大切なマイホームを手に入れるためにまずは、ネットから複数社のプランを比較できるサービスをぜひ活用してみてください。

- 希望の注文住宅を安く建てられる!

- 理想の間取りがネットで見つかる!

- 営業マンと話すのが苦手な方におすすめ!

【PR】タウンライフ家づくり

注文住宅を検討中の方へ

ここまでわが家が実際に建てた、注文住宅の総費用について解説してきました。

土地があるかないかで総費用は大きく変わっていますが、これから注文住宅を検討している方の参考になればなと思います。

わが家が注文住宅を購入したときの、世帯年収は「350万円」とかなりの低収入でした。

狭いながらも、今ではとても気に入ったマイホームを手に入れることができたと思っています。

わが家と同じように低収入だと「注文住宅は無理だよな…」と思う方もいると思います。

ですが自分たちが理想とするマイホームを建てられるハウスメーカーに出会うことができれば、注文住宅も夢ではありません。

ぜひ一度カタログ請求をして、理想のマイホームをイメージしてみてください。

- 希望の注文住宅を安く建てられる!

- 理想の間取りがネットで見つかる!

- 営業マンと話すのが苦手な方におすすめ!

【PR】タウンライフ家づくり